経済の歴史において、最も厄介な現象の一つが「スタグフレーション」です。これは「景気の停滞(stagnation)」と「物価の上昇(inflation)」が同時に進行する状態を指し、通常の経済政策では解決が難しいとされています。近年の世界的なインフレや金利上昇を受けて、再び注目が集まっています。本記事では、スタグフレーションの歴史、現在の状況、そして仮想通貨がこの環境下でどのような役割を果たしうるかを掘り下げていきます。

※免責事項

本記事は情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

投資判断はあくまでご自身の責任にてお願いいたします。

掲載情報には細心の注意を払っておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

暗号資産の取引は価格変動リスクが伴いますので、十分ご注意ください。

スタグフレーションの定義とその歴史

スタグフレーションは、景気の停滞とインフレが同時に進行する経済現象で、一般的には非常に稀であり、対処が難しいとされます。その大きな特徴は、景気刺激策(金融緩和など)を打てばインフレがさらに加速し、インフレ抑制策(金利引き上げなど)を実施すれば景気がさらに悪化するというジレンマです。

なぜスタグフレーションが発生したのか?

1970年代にスタグフレーションが発生した背景には、以下のような要因がありました:

- 第1次・第2次オイルショック(1973年、1979年):中東地域での地政学リスクとOPECの原油供給制限により、エネルギー価格が高騰。これにより原材料費や輸送費が一斉に上昇し、物価が急上昇しました。

- 高インフレの持続:石油価格に引きずられる形で、食品や工業製品なども次々と値上がりし、賃金インフレも引き起こされました。

- 不十分な政策対応:当時の政府や中央銀行はインフレと不況の両方に対処しようと中途半端な政策を取った結果、効果が出ず悪循環に。

- 生産性の伸び悩み:技術革新の停滞や労働市場の硬直性など、供給面でも伸び悩みがあり、構造的な停滞を生みました。

こうした複数の要因が絡み合い、1970年代から1980年代にかけて、世界的にスタグフレーションが広がることになったのです。

スタグフレーションという言葉が注目されたのは、1970年代のアメリカ経済においてです。当時、石油危機をきっかけに原油価格が高騰し、インフレが加速。一方で経済成長は鈍化し、失業率は上昇。従来のインフレ対策である利上げは、さらに景気を冷やすというジレンマに陥りました。

主な歴史的事例:

- 1973年オイルショック:原油価格が4倍に。米国ではインフレ率が13%、失業率が9%を超える。

- 日本の1974年:消費者物価指数が24.5%増加し、戦後最悪のインフレに。高度経済成長期からの転換点となる。

- 1980年代のボルカー・ショック:FRBが金利を20%に引き上げ、インフレ抑制に成功。ただし失業率も急上昇。

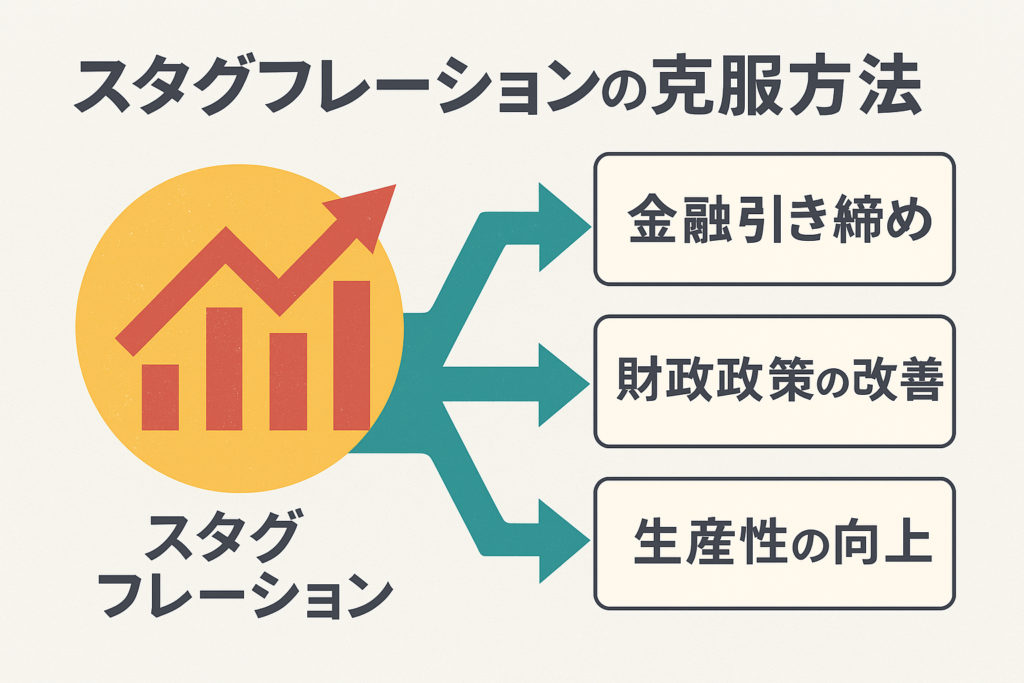

スタグフレーションの克服方法

スタグフレーションの克服には、「痛みを伴う政策決定」が必要でした。アメリカでは1980年代初頭、当時のFRB議長ポール・ボルカーがインフレ抑制を最優先に掲げ、段階的な利上げではなく、一気に政策金利を20%近くまで引き上げるという強硬策を実施しました。

このような政策の中核となったのが、金融引き締めです。

金融引き締めとは?

金融引き締めとは、インフレが過熱しすぎた際に、経済に出回るお金の量を減らすことで物価の上昇を抑える政策を指します。具体的には以下のような手段があります:

- 政策金利の引き上げ(利上げ):金利を上げることで、お金を借りるコストが高くなり、企業や消費者の支出を抑えることができる。

- 量的引き締め(QT):中央銀行が保有している国債などを市場で売却し、市場から資金を吸収。

- 預金準備率の引き上げ(主に海外):民間銀行が中央銀行に預けるお金の割合を増やすことで、貸し出しを抑制する。

これにより、インフレ期待を抑制し、通貨の信頼性を取り戻す狙いがあります。

短期的には景気後退や失業率の上昇を伴うリスクがあるものの、長期的には安定した成長への土台を築くことが可能となります。

スタグフレーションの克服には、「痛みを伴う政策決定」が必要でした。アメリカでは1980年代初頭、当時のFRB議長ポール・ボルカーがインフレ抑制を最優先に掲げ、段階的な利上げではなく、一気に政策金利を20%近くまで引き上げるという強硬策を実施しました。

この措置により短期的には深刻な不況を招きましたが、インフレ期待を抑えることに成功。インフレ率は一桁台に低下し、結果的に安定成長への道を切り開いたのです。

また、同時に行われた財政政策の見直しや規制緩和、供給サイド改革も景気回復に貢献しました。イギリスのサッチャー政権も同様に、財政引き締めと市場原理の導入を進めることでインフレ抑制を図っています。

日本でも、第一次オイルショックの後に日銀が公定歩合を急上昇させ、省エネ・省資源技術を推進することで、数年以内に物価上昇を抑制し、経済の安定化に成功しました。

これらの経験は、「インフレ期待の制御」「金融引き締めの決断」「供給構造の改善」の重要性を示すものとして、現代にも引き継がれています。

スタグフレーション時に注目される資産

金(ゴールド)

1970年代のような経済混乱期には、金が”安全資産”として買われやすく、インフレへのヘッジとして高パフォーマンスを発揮しました。1970年代初頭の金価格は1オンス77ドルでしたが、1980年には678ドルに(約780%上昇)。

不動産

インフレに連動して家賃収入が増えるため、相対的に堅調。

株式・債券

高インフレ・金利上昇の影響を受けやすく、スタグフレーション期には不振。

仮想通貨の可能性とリスク

⚡️ ビットコインはデジタルゴールドになり得るか?

- 供給上限がある(2100万BTC)という点で、インフレヘッジに近い特性。

- 中央集権ではなく、通貨発行の恣意性に左右されないという安心感。

- 金と似た「価値の保存手段」としての期待感。

課題も山積

- ボラティリティが高すぎて安全資産とは言い難い。

- 規制の不透明性(各国で対応が異なる)。

- 実際には株式市場と相関性が高いという研究結果も。

現在の経済状況と仮想通貨の立ち位置

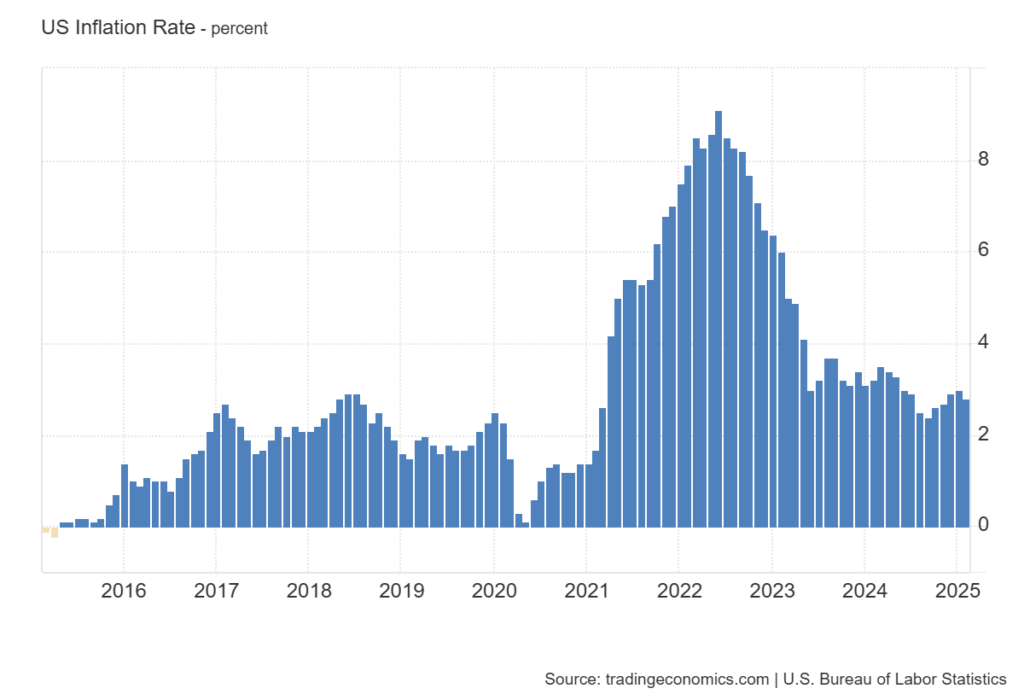

現在、世界経済は再びスタグフレーションのリスクに直面していると指摘する専門家も増えてきています。

現在のスタグフレーション懸念の背景

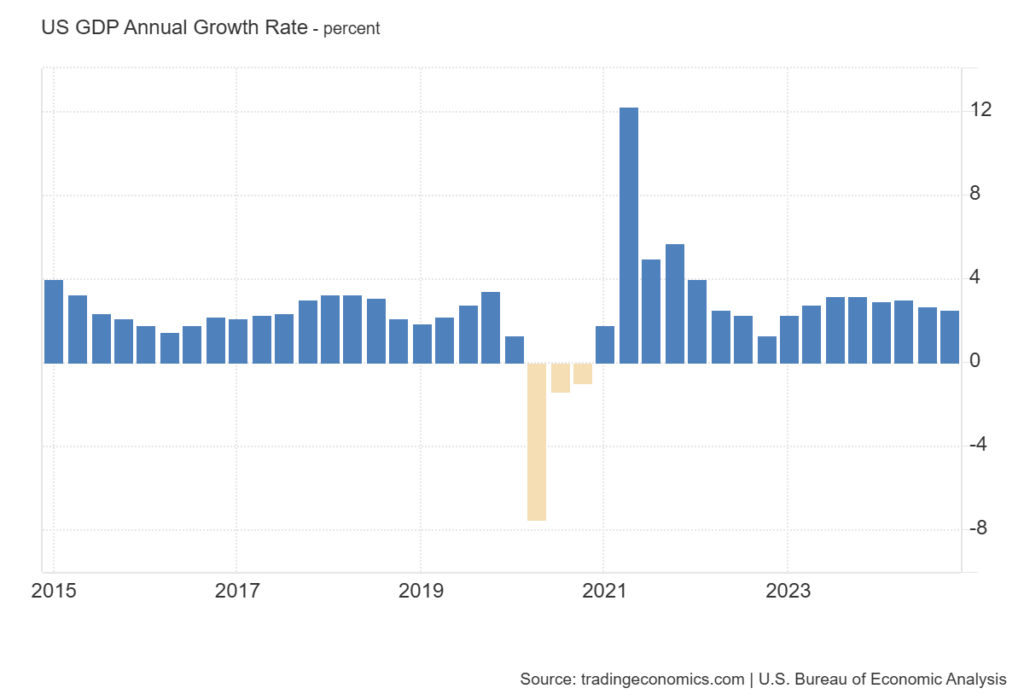

- インフレ率の高止まり:アメリカや欧州では、コロナ後の供給制約や地政学的リスク(ウクライナ戦争など)によりエネルギー・食品価格が高騰。これが長期的なインフレの原因となっています。

- 利上げと経済減速:FRBやECBはインフレ抑制のために急速な金利引き上げを行いましたが、その反動で景気減速が顕著に。特に中小企業や住宅市場などに下押し圧力がかかっています。

- 実質賃金の低下:物価上昇に賃金が追いつかず、実質購買力が落ち込むことで、個人消費が伸び悩んでいます。

- 新興国の債務問題:利上げによるドル高の影響で、新興国の外債返済が困難になり、金融不安の波及リスクも。

これらの複合的な要因が、1970年代のスタグフレーション期と類似している点も多く、現在の状況を単なる「一時的なインフレ」ではなく「構造的なリスク」とみなす見方が強まっているのです。

その中で仮想通貨、特にビットコインは、金のようなインフレヘッジとして注目されていますが、短期的には「リスク資産」と見なされるため、景気後退期には売られる傾向もあります。

投資家にとっての教訓

過去のスタグフレーションが示すのは、「万能な解決策はない」ということ。

- 多角的な分散投資(金、商品、不動産、仮想通貨など)が重要。

- 中央銀行の政策判断がマーケットを左右する。

- 市場センチメント(リスクオン・オフ)に応じて投資判断を柔軟に。

仮想通貨は、まだ歴史が浅く信頼性の面で議論が分かれる資産ではありますが、その分、新しい経済局面での可能性も秘めています。

まとめ:スタグフレーションと仮想通貨の未来

今後、スタグフレーションのような複雑な経済環境が再び訪れた際に、仮想通貨が真の”インフレヘッジ資産”としての地位を確立できるのか。

それは、

- 金利や金融政策

- 各国の規制状況

- 投資家の信頼感

に大きく左右されます。

“もしもの経済危機”に備えるために、金だけでなく、仮想通貨という選択肢も頭の片隅に入れておく価値はあるかもしれません。