この記事では、トレーダーにとって非常に重要なボラティリティ指標「ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)」について解説します。ATRは、値動きの方向ではなく”変動の大きさ”に着目したテクニカル指標で、損切りラインや利確ラインの設計、相場の警戒度判断など、幅広く活用されています。本記事では、計算方法から具体的な使い方、他指標との併用例、注意点まで丁寧に解説していきます。

※免責事項

本記事は情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

投資判断はあくまでご自身の責任にてお願いいたします。

掲載情報には細心の注意を払っておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

暗号資産の取引は価格変動リスクが伴いますので、十分ご注意ください。

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)とは?

ATR(Average True Range)は「値動きの大きさ(ボラティリティ)」を測る指標です。 トレンドの方向は示さず、「どれくらい価格が動いているか」だけに注目するのが特徴です。

相場が静かな時期にはATRの数値は低下し、荒れている局面では急上昇します。方向性を示す移動平均やオシレーター系とは違い、ボラティリティに特化した「地図上の気圧計」のような役割を持つのがATRの特徴です。

計算方法(ざっくり)

ATRは2つのステップで構成されています。

- True Range(TR) 以下の3つの中で最も大きい値幅を使用します:

- 当日高値 – 当日安値

- 前日終値 – 当日高値

- 前日終値 – 当日安値

- ATR True Rangeの移動平均(一般的には14期間)で算出します。 例:14日間のTR合計 ÷ 14 = 14期間ATR

どう使う?

1. 損切りラインの設定

トレードにおいて最も重要とも言えるのが損切りルール。ATRを使えば、”今の相場のボラティリティに合った”損切りラインを設定できます。静かな相場では狭めに、荒れている相場では広めに設計することで、ノイズによる無駄な損切りを減らすことが可能です。

📌 例:「ATRの1.5倍を損切りラインに設定する」など。

2. 利確ラインの目安

ATRは、利確の設計にも活用できます。たとえば、「現在のATRが20ドルなら、その2倍(40ドル)上昇したら利確」など。これにより、リスクリワード比(例えば2:1)を一貫して設計することができます。

📌 例:「エントリー時点のATR×2を目安に利確」など。

3. トレードの回避判断

相場には”手を出さない方がいい局面”もあります。ATRを使えば、それを数値的に判断可能です。

- ATRが急上昇中 → 相場が荒れている → トレード控えめに

- ATRが低すぎる → ブレイク待機 → トレード準備の時間

ボラティリティは”チャンス”にも”リスク”にもなります。ATRでそれを見極めましょう。

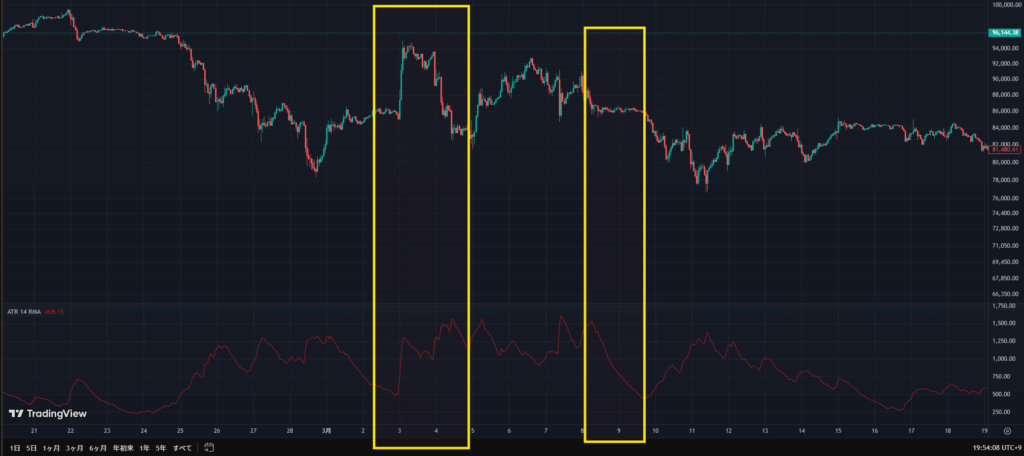

実際のチャート例

- ATRが急上昇 → 直後に大きな下落が発生(=警戒ライン)

- ATRが低下 → 長期レンジ → その後にブレイクアウト

他の指標との併用例

| 組み合わせ | 意図 |

|---|---|

| ATR × 移動平均線 | ボラティリティ × トレンド確認 |

| ATR × RSI・ストキャス | 過熱感の中での「大きな動き」を捉える |

| ATR × サポレジライン | レンジブレイク直後の狙い撃ち |

組み合わせによって、”方向性+勢い+リスクの強さ”という3軸が揃った分析が可能になります。

注意点

- ATRは価格の方向を示さない指標(”どっちに動く”はわからない)

- 値動きが大きい=トレンドとは限らない(”乱高下”も含まれる)

- ATRが高い時の逆張りは危険(含み損が広がりやすくなる)

ATRを”万能ツール”だと思いすぎると、痛い目を見ます。あくまで補助的な判断材料として使いましょう。

まとめ

- ATRは「どれだけ動くか」を可視化するツール

- 損切り・利確・ポジション調整に非常に役立つ

- 他指標と併用することで、精度の高いトレード設計が可能に

- トレンドの”強さ”や相場の”警戒度”を見るセンサーとして活用しよう!

筆者のひとこと

個人的には、このATRというインジケーターはあくまで補助的な道具として見ています。

「今の相場がどれくらい過熱しているか」「ボラティリティが高いのか静かなのか」といった 相場の温度感を把握するためのヒントにはなりますが、 価格が上がるのか下がるのかという方向性までは判断できません。

そのため、私はいつも他のツール(RSI・移動平均・サポレジなど)と組み合わせて活用しています。

一つの指標に依存するのではなく、総合的な視点を持つことが大事だと思っています。

ぜひ、自分なりの組み合わせを試してみてください!